엘리트 교육을 받으며 유복한 환경에서 자란 알베르트 슈바이처(1875~1965)는 젊은 시절, 두 번의 인생 전환점을 통해 의사로서 아프리카에 헌신하기로 결심했다.

첫 번째는 어린 시절 가난한 아이와의 싸움에서 비롯됐다. 우월감에 도취해 있던 소년 슈바이처에게 그 아이는 “나도 너처럼 고기를 먹었다면 이겼을 거야”라는 말로 가슴에 생채기를 남겼다. 두 번째는 성인이 되어 산책 중 마주친 조각상이었다. 백인 주인의 발을 닦고 있는 흑인 노예의 모습을 본 순간, 인간의 존엄이 짓밟히는 현실에 충격을 받았다.

그는 부유한 가정에서 입던 좋은 옷조차 부담스러워하며 부모에게 “다른 사람들은 이렇게 입지 못하는데 나만 이렇게 입을 수는 없어요”라고 말할 만큼, 어린 시절부터 특권에 대한 문제의식을 지녔다.

그렇게 슈바이처는 신학자이자 음악가로서의 명성을 뒤로한 채 30세에 의과대학에 진학했다. 하지만 사랑이라는 또 하나의 삶의 갈림길이 그를 기다리고 있었다. 연인 헬레네와의 관계였다. 주변에서는 그가 헬레네와의 사랑을 택해 아프리카행을 포기할 것이라 예상했다.

그러나 그는 결단을 내리고 헬레네에게 자신의 뜻을 털어놨다. “나는 아프리카로 떠날 사람이오.” 이에 헬레네는 잠시 침묵한 뒤, 조용히 말했다. “제가 간호사가 된다면 당신을 도울 수 있겠지요?”

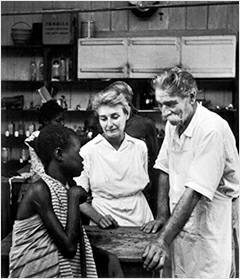

이 말 한마디는 사랑의 본질이 무엇인지를 보여줬다. 헬레네는 곧 간호학을 공부했고, 두 사람은 결혼 후 함께 아프리카로 떠났다. 열악한 환경에서도 둘은 생명을 살리고, 존엄을 지키며 일생을 헌신으로 채워갔다.

슈바이처는 “진정한 사랑은 헌신과 희생, 배려가 있어야 빛난다”고 했다. 그가 말한 ‘내 안의 빛’은 결국 자신만의 사명을 향해 꺼지지 않는 등불을 지키는 것이며, 헬레네는 그 빛을 함께 지킨 동반자였다.

그들의 삶은 사랑이 어떻게 한 사람을 살리는 것을 넘어, 세상을 밝히는 빛이 될 수 있는지를 증명하고 있다.